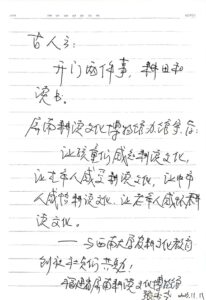

01 “开门两件事,耕田和读书”

“耕读传家远,诗书继世长。”为传承屏南耕读文化,弘扬中华优秀传统文化,守住乡愁,大爱故乡。屏南耕读文化博物馆张书岩先生与其孙辈张可欣、重庆巴渝农耕文化陈列馆馆长刘刚与其儿子刘明骁及西南大学农耕文化教育创新社共30余名师生等共同探讨了新时代背景下中国青年在乡村振兴的可为与有为。

02开启耕读文化之旅~

座谈会伊始,西南大学美育研究院社会美育中心主任李雪垠老师代表西南大学农耕文化教育创新社向屏南耕读文化博物馆馆长张书岩先生等行人的到来表示热情欢迎。张书岩先生赠予在场师生“一生平安”福字贴和福建高山红茶。祝福缠绵,茶香萦绕,我们乘上开往屏南县漈头村的列车,开启这段耕读文化之旅。

张书岩先生分享到“开门两件事,耕田和读书”,是对“屏南好漈头”历史岁月的生动概括。屏南耕读文化博物馆紧紧围绕传承中华优秀传统文化这一主题,秉承“让孩童们感知耕读文化,让青年人感受耕读文化,让中年人感悟耕读文化,让老年人感怀耕读文化”的办馆宗旨,不断推动乡村文化的保护、研究和交流工作。这位年逾古稀的老人一步一个脚印,用十余年的时间自费办馆送展,从“农耕文化小展室”“明清家具小展室”,到“耕读文化大观园”,再到“耕读文化博物馆”;从“告老还乡”到“爱我故乡”,张书岩先生真挚的言语间毫无保留地流露着对故乡的热爱与坚守。

已有50年党龄的张书岩先生,不忘初心,积极投身于乡村振兴、禁毒宣传、终身教育等社会建设,且已获多项荣誉;同时,张书岩先生指出了农村正所面临的诸如“人口流失”“人口老龄化”等现实困境,也点明了新形势下“科技兴农”“返乡创业”等助力农村发展的美好图景;最后,张书岩先生勉励青年大学生们积极响应国家号召、关注“三农”问题、实施乡村振兴战略,而乡村的广阔天地,青年必将大有作为。

03同学提问交流环节

随后,余佳琪同学对社团工作进行汇报,从“基本情况与核心理念”“志愿服务与社会实践”“研学成果与个人成长”三个部分带领大家感受社团“用脚步丈量祖国大地,把学问写在祖国大地上”的不变初心,和始终致力于“将农耕文化讲给世界听”的使命担当。行则将至,农耕文化教育创新社一直走在传承、教育、创新、实践的理想之路上。

其次,张书岩先生之孙张可欣向同学们分享文物修复与保护专业的创新创业之路。他认为,文物的修复与保护工作并非易事,其间需要系统专业的训练,但对他而言,更重要的是要肩负起传承和弘扬耕读文化责任感与使命感。

尔后,重庆巴渝农耕文化陈列馆馆长刘刚及其子刘明骁表示中华优秀传统文化的传承任重道远。农耕文化得以走进大众视野的背后是巨大阻力与难忍辛酸,但好在仍有一群诸如张书岩先生、李雪垠老师、农耕社的同学们这样志同道合的有志之士前赴后继地走进乡村,直面困境,积极探寻乡村发展的可能道路,为乡村振兴注入源源不断的时代活力。

在交流分享环节,美术学院的洪语欣同学激动地表示,来自福建厦门的她非常幸运能够与张书岩先生结下同乡之缘,愿意在假期之余为屏南耕读文化博物馆建设以专业之所学贡献自己的力量;教育学部的唐丽同学在中小学研学游、非遗融通校本课程等方面与张书岩先生交流“教育+农耕文化”的可能性;教育学部的李劲佚同学就专业选择与博物馆发展两问张书岩之孙张可欣,他讲述:文物是历史无声的诉说者,保护文物就是坚守尘封岁月里的集体记忆,而博物馆的发展正是一段历史,随着车轮滚滚前进,也擦出了无数如“耕读文化博物馆与国际”的奇妙火花。

04李雪垠老师总结

最后,李雪垠老师总结,学校最重要的价值在于教导学生如何走近社会,了解社会,发现真实问题,最终培育社会;而乡土的情怀、内心的笃定、信仰的坚韧、使命的奉献,都将是推动社会可持续发展的源泉动力;在中国优秀传统文化这个极为深邃的生命社会里,文化的发展趋势将更加地开放、多元、包容,因此我们也应团结起各方力量,构建起面向世界的共同体联结。

绿叶翠荫下,耕读传家远。诗书继世长,乡愁永存怀。

祝我们青年始终坚定不移地踏在乡村的大地上,燃星火之微光,创乡土之辉煌。

结尾彩蛋:张书岩先生寄语

最近更新时间:2025/8/28

作者:张梓天 摄影:邓文超 卢依林 李劲佚

审核:李雪垠 编辑:姚堰缤

发表回复