嗨!我们是毛毛虫冲冲冲小队。这里有曼佤老寨的八个娃娃——小萍×小喵×小艳×香香×草草×燕燕×可可×小白云。还有来自西南大学教育学部的五位小老师——八角老师×米线老师×松松老师×甘蔗老师×叶子老师。

十三张新鲜面孔,十三种不同心跳。在摇摇晃晃的山路颠簸里,撞进曼佤老寨最古老的怀抱。那怀抱里,有一株千年古榕,它是孩子们嬉戏探索的乐园,是曼佤人世代敬畏的生命图腾与故事宝库,更是承载着土地记忆、生存智慧,值得深入探究的在地化资源宝典——独树成林。我们不讲大道理,只想把耳朵贴在粗糙的树皮上,听它一声一声,把千年的心跳传给孩子,也把孩子的惊叹传回给它。

初遇游乡,“我们的曼佤”

抵达曼佤的第一天,孩子们——曼佤老寨最灵动的小向导,已踩着露水跑在前头引路。童真的发现之旅充满了山野的趣味:

就这样一路叮叮当当、嘻嘻哈哈,我们走入了雨林,走到了独树成林。老榕树披着青苔的斗篷,如一位沉默的长者。孩子们安静下来,低声讲述林中的神圣仪式,教我们默念心愿,绕树三周。此时尘世所有喧嚣被关在胸腔之外,只剩心跳与大地同频。之后的课程将沿着它垂落的根须,一寸寸走进大地的课堂。

叙事为桥,编织神树传说

“故事是有力量的,信仰将会在故事里传递”。为了唤醒孩子们对于榕树的回忆,米线老师翻开绘本——《再见,小树林》。故事里的榕树倒了,高楼站了起来,小男孩小绿的心,空出了一片再也长不回去的绿荫。

紧接着,孩子们带领我们来到了独树成林。在这片神圣空间里,他们用质朴纯真的语言,分享着烙印在寨子血脉里的故事与禁忌。“原来独树成林有五棵树,后面被闪电劈了,现在就只剩下四棵了。”“古时候,其他寨子跟我们寨子打仗,神树就发出刀枪的声音,把敌人都吓走了。”……童声叠着晚风,像穿过榕叶的雨滴,叮叮咚咚落在我们的耳廓。那一刻,分不清是孩子在讲故事,还是榕树在借孩子的口继续它的传说。

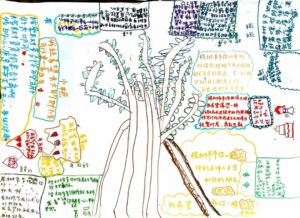

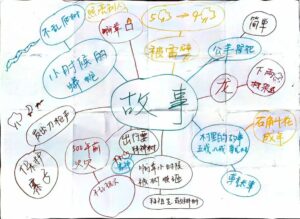

第二天,孩子们的角色悄然转变——成为肩负使命的小小文化调研员。他们攥着纸笔,聆听着寨子里的阿章长老的故事,一条关于“神树”的脉络正在孩子们心中悄然编织,一张张记录纸最终拼贴成一幅巨大的思维气泡图。这不仅是榕树的生命经脉,是曼佤传说的故事枝丫,更是孩子们心中悄然萌发,对本土文化认同与敬畏的新叶。

镜头为钥,解锁“熟悉”里的惊喜

如果说故事让孩子们听见榕树,那镜头就给孩子们“第二双眼睛”,让他们重新看见日日相见的独树成林。快门声像一串串风铃,摇醒孩子们心底最柔软的惊叹。而我们,也在取景框里看见。孩子与榕树,原来互为镜像:一个用好奇丈量世界,一个用沉默包容世界。

可点击链接查看摄影作品——我们眼中的独树成林-摄影作品集

科学探秘,独树成林的生态智慧

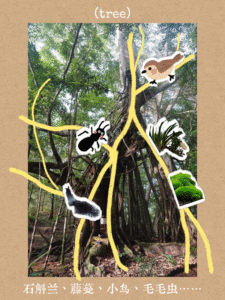

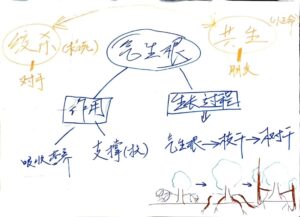

当孩子们透过镜头,捕捉到众多惊奇瞬间时,他们的小脑瓜里蹦出了更大的问号。“为什么榕树能独树成林?”。好奇心,正是打开科学世界的第一把钥匙。答案,首先藏在那些从枝头垂落。最终扎入泥土的“魔法绳索”里——气生根!气生根就像榕树的“空中吸管”。它们从树干或树枝上长出来,悬在半空中,吸收空气中的养分。当气生根越长越粗时,就会变成支柱根,帮助榕树站得更稳。但独木成林的奇迹远不止于此!孩子们镜头下的细节,悄悄揭示了另一个秘密:

看呐,那些紧紧攀附在树干上的石斛兰、缠绕垂挂的藤蔓、在树杈间安家的小鸟、还有树干上蠕动的的毛毛虫……这棵巨大的榕树,是一座生机勃勃的空中城堡,一个热闹非凡的生命共同体!这正是榕树成为“神树”的深层奥秘——共生。它用宽阔的枝干和浓密的树冠,为无数的植物、动物、昆虫提供了家园、食物和庇护所,榕树的“神力”正源于这包容万物,生生不息的生命之力。理解了这一点,孩子们再看这棵千年古榕,眼神里更多了一份由衷的敬畏——原来科学观察的“看见”,也能触摸到信仰的源头。

然而,森林的法则里,不只有温柔的共生。榕树还有它的另一面:绞杀。有些榕树的种子落在其他大树的枝桠上安家。它们先伸出温柔的气生根缠绕“房东”,但随着小榕树长大,这些根会越来越强壮,最终紧紧包裹住大树直至吞噬大树。在漫长的时光里,老树渐渐被取代,而榕树则站得更加挺拔。这看似残酷的“绞杀”,实则是森林生生不息的法则——旧的生命为新生命让路,完成一场静默的接力。理解了“独树成林”背后的科学知识,孩子们对榕树的认知更加立体,他们开始用故事描绘这个复杂的成长过程:

在独树成林的怀抱里,除了科学的惊叹,还有一种独有的浪漫仪式——许愿。老师们带着孩子在纸上写下自己的愿望。有的孩子长大后想成为一名医生,也有的想成为一名蛋糕师……

写下自己的愿望后,大家就各自挑了一棵神树进行许愿。嘘!闭上眼睛,我们用手触摸大树的纹理,用心与大树对话。“榕树爷爷,如果你能听见我们的许愿,就落下一片叶子吧”。于是一片叶子从树上飘落,温柔却又带着不容置疑的力量,似乎是大树爷爷在说:“我听见啦!”

教育的发生始于浪漫感知,但不能一直停留于浪漫,需要理性的知识来共同完成。经由摄影作为“第二双眼睛”,我们和孩子们得以共同重新“看见”独树成林的环境、特征、细部、生长……完成一次真实的观察。真实的观察催生真实的问题,真实的问题启发真实的探究,科学教育由此开始。然而,科学知识的介入并非概念的堆砌与灌输。科学知识何时介入?如何介入?介入多少?……是我们在设计中不断思考的问题——我们发现,科学概念更像是撬动孩子思维与想象的支点,关键在于如何用他们听得懂的语言翻译术语,如何引导他们顺着现象深入探究,如何与他们一起还原榕树从独树到成林的漫长生长过程。

科学未必总是严肃的面孔,科学教育往往也可以以浪漫的方式发生。当孩子们用“失去榕树就是失去无数小生命”的感悟理解生态关联,用“希望榕树和朋友们永不分开”的纯真呼应共生智慧时,我们突然明白:科学知识在这场教育中的介入,最终是为了让他们在理性认知中深化对生命的敬畏。从科学教育的视角走进独树成林的生态智慧后,我们对“神树信仰”有了新的理解——那不是迷信,而是先民对自然规律的朴素感知,是人类与自然对话的原始方式。当科学解释了气生根的生长过程,却丝毫没有消解榕树在孩子们心中的“神性”,反而让这份敬畏多了几分清醒的认知。科学与信仰在此刻达成了奇妙的和解:科学让信仰有了可触摸的根基,信仰让科学有了温情的底色。

豆本藏心,我的“神树”联结手记

在“豆本创作”环节,孩子们看着思维气泡图,回顾了几天来关于“独树成林”的探索。同一棵神树,在孩子们心中激起了千姿百态的涟漪,带着这些鲜活的印象和满心的感受,孩子们化身为小小故事家,开始了自己的豆本创作之旅!

他们埋头专注地画着,小眉头时而紧锁时而舒展,有的孩子把树干上的伤痕画成了“守护村寨的勋章”;有的从根系的拱门形状联想到门后两个不同的世界;有的将自己代入榕树的视角想象着她的快乐与烦恼;还有的孩子将身边轶事改编成神树、蛇与人的故事!每一页豆本都是孩子们思维的火花在跳跃,她们将观察、触摸、感受到的一切“宝藏”,连同自己天马行空的想象和真挚的情感,一点点描绘、书写、粘贴、折叠最终汇聚成一本本承载着独家记忆、掌心可握的“生命手记”。看着他们投入的样子,我们知道,关于曼佤老寨、关于五连榕神树的根与魂,已经不再是遥远的故事或冰冷的树皮,而是通过这些小小的豆本,带着温度,带着个性,真正地种进了他们心里,完成个体与文化的深度联结。这掌心大小的书,就是一片属于她们自己的“独树成林”。

独树成林组的反思空间——豆本篇

- 直面未知:在”美丽风险”中重构师生关系。

在曼低引入豆本创作对我们和孩子都是”第一次”。面对全新的表达形式,我们曾忐忑和疑虑:豆本创作直接经验贫瘠的我们能引导好孩子们表达吗?短短一下午,孩子们会有什么想法、多少层感受?我们顺着他们的感受追问、碰撞,能发现什么有意思的东西?然而,正是这份”未知”与”不可控”印证了教育的生命力——教学需要承担必要的风险,在开放情境中师生共同建构意义。当代教育往往追求安全与可控标准化的考试、统一的教学大纲,而我们的美育学堂选择拥抱”美丽风险”,让课堂成为充满可能性的动态场域。活动中我们放下”指导者”的姿态,化身”欣赏者”与”协助者”。当孩子卡壳时,我们轻声问:”你拍的那张气生根照片,它像什么?大树上的’门’能通向哪里呢?假如你是榕树你会是什么心情?”或者,”阿章叔叔讲的那个遇到蛇的人,他后来怎么样了?你想把他画出来吗?”在提问中激发他们内在的思考与想象,而非提供标准答案。

孩子们回馈的惊喜让我们更加确信:每个孩子都是独特的主体,内心蕴藏着智慧、理性、美感与无限丰富的生命能量。看着孩子笔下诞生全然不同的豆本世界﹣﹣奇幻根门、树灵日记、人蛇较量……我们被深深触动,正如陈鹤琴先生所言:”儿童的世界,是儿童自己去探讨,去发现的。”他们自己发现的世界,才是真世界;自己求索的知识,才是真知识。

2.看见真实:豆本映照下的儿童表达多样

这次经历更深刻地提醒我们,教育必须看见真实而多样的”人”,而非追求单一的美育”样板”。我们意识到如果执着于期待孩子产出”充满深刻寓意或奇幻想象”的作品,本身就是一种无形的框架,本质上或许是另一种形式的标准化衡量。这让我们反思想象力和诗意的表达是否是美育不可或缺、甚至唯一的标尺,还是万千表达方式中的一种?非典型”美”的表达,是否就不够”美育”?曼佤孩子们的豆本,以其原生态的多样性和真实感,给了我们最直接的答案。

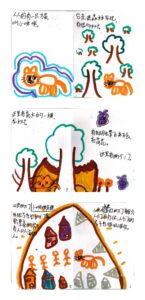

小喵的《小咪咪流浪记》展现了直观的空间分割与两种社会景象对比。通过”两个门”的设定,她构建了截然对立的世界,左边繁华人海/漂亮房子;右边战争贫穷/破旧房屋。这种基于可能的生活见闻或听闻故事的二元结构叙事,是她理解和组织世界信息的一种方式,揭示了社会现实的差异,蕴含了对不同生存状态的直觉性哲思。

草草的《我想变成一棵榕树》充满了真挚的情感投射和感官体验。她将保护寨子的愿望、对自然舒适的向往、对陪伴的渴望,以及对榕树神圣性的观察融为一体,体现了对榕树多重角色——守护者、感受者、生命体的独特感知。

小艳的《叶子探险记》体现了一种温和的拟人化和生命共情。以叶子视角讲述被雨冲走的经历,回忆树上的温暖社群,并主动向小鱼发出邀请。运用拟人手法细腻表达对微小自然物生命处境的关怀与分享的善意,构建了跨物种的友谊童话。

小萍的《黑夜的故事》建立了日常生活与自然韵律的诗意联结。将小女孩的日常活动与自然现象进行温柔的关联。她把雨滴落叶比作”像小女孩一样成长”,让叶子跳舞给苔藓看成为友谊的起点。发现并建构了日常生活细节与自然韵律之间的简单而美好的联系。

燕燕的《不能伤害小蛇》展现了村寨禁忌和朴素的规则叙事。通过神秘人打蛇遭报复的线性因果链,清晰呈现了布朗族’蛇为神树守护者’的信仰及”伤害必受惩”的朴素正义观。其价值在于对村寨本土文化禁忌的直接传递,以及传统道德规则的具象化表达。

香香的《榕树爷爷的开心故事》表达了对榕树生存状态的理解和关心。她明确列出了让榕树开心的原因和让她烦恼的事情,并提出了具体的解决方案和简单的互动承诺。体现了孩子将榕树视为有情感的”村寨生命共同体成员”,并展现了认知问题与解决问题的责任意识。

这些真实的豆本以最鲜活的方式宣告:美育的核心价值,在于守护表达的真实性与多样性。孩子们的作品都源于他们理解世界、表达自我的独特需求。它们形态各异,却同样珍贵,没有优劣之分。

儿童表达的本质,是服务于其内在的认知与情感。其价值根植于表达的真诚与独特性,而非是否符合某种关于”想象力”或”深度”的外部预设。教育者的首要责任,正是”看见”并”肯定”这些基于儿童自身经验的真实声音。这些源于孩子生活、观察和思考的具体表达,才是教育者最应珍视和鼓励的。因此,我们要放下”必须激发某种想象力”的执念,转而思考如何滋养丰富的感知土壤(深度观察、多元体验)和营造安全的表达环境,最终回归教育的原点:我们是否真诚地看见了眼前这个孩子?是否理解他正用自己的语言,可能是结构的、情感的、关怀的、联想的、认知的或务实的,讲述着他眼中的独树成林和曼佤生活?真正的美育,不是要求每个孩子都成为编织梦幻的诗人,而是尊重并点亮每个孩子与世界对话的独属方式。教育者的使命是看见并欣赏这真实而多样的”人”,为逻辑的、诗意的、严谨的、奔放的、沉默却有力的所有形式的生命表达提供生长的沃土。在独树成林下,孩子们的豆本早已宣告:每一本掌心之书,都是自由意志的呼吸,都是美的诞生。

榕树为师,扎根大地的教育启示

在设计在地化课程的时候,农耕小子们也对课程开发产生了一些新的疑惑……在蓝天白云下,绿茵草地上,曼佤老寨的孩子们的兴趣广泛且自然,他们对这里的一草一木都非常熟悉和了解,与大自然有着无比紧密的接触。

我们的在地化课程怎样才能开设得有意义呢?

我们用美育的“感受美—鉴赏美—表现美”教育模型:以故事、摄影为入口,激励儿童对乡土元素的敏锐觉察;从科学的视角去剖析“独树成林”的生态哲理;用豆本叙事,让同一棵树长出无数种“被看见”的方式。由此,艺术美、自然美、社会美、科学美自然而然地产生。我们的在地化课程成为一座桥梁,引导孩子们去观察、去体验、去思考、去表达,最好的课程生于乡土,最深的教育始于敬畏与连接。我们也在思考,教育的本质并不在于刻意地灌输,而在于无为的引导。有时候,我们不需要过多地干预,只需要为孩子们创造一个良好的环境和发展的可能,让他们自由地探索和成长,运用生成性课程设计:留白+支架,教师角色从“讲授者”转为“支持者”:提供支架,而非答案。

对于教育实践最直白的道理是:“所有的事情,想都是问题,只有做才是答案。”与其纠结于课程的完美与否,不如大胆地去尝试,在实践中发现问题,在实践中解决问题,让课程在不断的探索中逐渐完善……

从另一种角度来看,我们的相遇本身,就是一段值得珍视的意义。正如那句诗所言,“教育就是一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂。” 这“唤醒”,并非单向的赋予或改变,而是在真诚的相遇中,彼此生命能量的自然共鸣。教育的意义,或许远不止于知识的传递,更在于共同经历一段真实的时光——在这段时光里,孩子们内在的光芒得以自然地展现和被看见。

在曼佤老寨,我们深切感受到孩子们与家乡草木山川、古老传说之间那份天然、深厚的联结。他们对这片土地的好奇与热爱,本身就蕴藏着丰富的感知与理解。我们的在地化课程,并非要“系统化”他们已有的世界,更非给予他们“缺失”的视角,而是尝试创造一个共同探索的空间。在这里,我们蹲下来,和孩子们一起倾听榕树爷爷的故事,好奇于镜头下的奇妙发现,触摸树皮的纹理,分享心中的愿望,并见证他们将这一切化作掌心豆本里的独特世界。这个过程,是孩子们用自己的眼睛去发现,用自己的心灵去感受,用自己的方式去表达的过程。我们带来的,不是“更大的世界”的蓝图,而是一段真诚的陪伴,一次对他们眼中世界的好奇与聆听。就像风经过树梢,阳光洒落林间,我们的相遇或许短暂,但那些共同触摸过的树皮,一起听过的故事、被认真画下的豆本画面,都可能成为孩子们生命中一抹温暖的记忆。

意义不在于我们“改变”了什么,而在于我们曾如此真实地相遇过,彼此的生命曾如此认真地相互看见和回应过。

教育是一场温柔的唤醒,它唤醒孩子们对世界的好奇心,让他们学会用眼睛去观察,用心灵去感受,用智慧去思考;教育也是一场无声的播种,播下勇气、智慧和善良的种子,让孩子们在未来的人生中,无论走到哪里,都能成为有温度、有力量的人。

“教育”在乡土中自然生长,愿教育的光芒,永远照亮孩子们前行的道路。

“老师,你们是从哪里来的呀?”

“老师,你们下次什么时候过来呀?”

我们的初遇,从好奇开始;我们的告别,由不舍结束。

特别鸣谢,一起成长的我们,未来每一个回忆冲入脑海的瞬间都是我们在重逢。

小萍、小喵、小艳、香香、草草、燕燕、可可、小白云,再会!

最后更新时间:2025/9/2

作者:杨雨婷 刘秋红 赵汝琪 吴艺博 李劲佚

图片:毛毛虫冲冲冲队 农耕文化教育创新社

审核:李雪垠

编辑:赵汝琪 陶静阳

发表回复