在重庆蔡家有一处承载着巴渝乡愁的地方——重庆巴渝农耕文化陈列馆(以下简称“农耕馆”)。这里的一砖一瓦、一犁一锄,都凝结着刘映升爷爷一家人一生的心血,也记录着土地与人民最质朴的对话。

农耕馆,是我们的起点,亦是归处。它不仅是我们农耕文化教育创新社的实践基地,更是我们故事开始的地方:招新后的第一次团建,在这里点燃热情;中秋橙香会的袅袅炊烟,在这里年复一年地飘向远方……无数个日夜,我们在这里探讨农耕文化的教育传承之问,播种理想,收获成长。

但农耕馆的意义远不止于此。第四届社长杨淏璇说,这里是“异世界”,第五届社长李劲佚称它为“永不毕业的大学”,因为这里的每一件农具、每一个人、每一段故事,都能打开我们触摸真实世界的大门,都是最生动有趣的课堂。这些年,我们的足迹遍布四方——重庆武隆、湖南怀化、四川自贡、贵州盖宝、广东惠州……但无论走多远,我们社会实践的第一站,永远定格在农耕馆。每一次出发前,馆长刚哥(现任馆长刘刚)总会带我们重温农耕馆里那些熟悉的角落。而每一次的导览,我们总能听见新的故事,遇见新的感动。

这一次,我们想以更深的温度和不同的视角,重新“看见”这片土地。农耕馆像一座永不枯竭的矿藏,而来到这里的每个人都能在这里找到独特的“链接”。为此,我们特别策划了“我与农耕馆”系列活动,并邀请首次参与社会实践的新朋友担任组长,以“新鲜的目光”带领大家开启探索之旅。

第1站 “她力量”视频组——烟火处见默默坚守,花草间寻生活诗意

01烟火处:看见被忽略的坚守

在整理刘映升爷爷的追思册时,我们惊叹于刘爷爷母亲的传奇经历,却遗憾于对她的名字和更多细节无从寻觅。农耕馆中默默付出的刘婆婆和王姑婆的名字也鲜少被提及,看到刘宏阿姨的名字,我们才恍然大悟“宏”是宏大的“宏”,而非红色的“红”。

过去农耕馆的故事常以刘爷爷和刘刚馆长为核心,女性成员的声音常常隐没其中。所以我们想从刘宏阿姨切入,看见、听见这些支撑着农耕馆日常运转的”烟火力量”。听她在三餐烟火中的坚守,看她在花草树木间的诗意。

02厨房内外:汗水、鲜花与质朴心愿

走进厨房,我们记录下刘宏阿姨最日常的劳作。她熟练地翻炒着热气腾腾的家常菜,汗水容易流进眼睛,厨房行动也不是特别方便,但当看到大家吃得开心时,她也感到很欣慰,觉得这都不算什么。阿姨的愿望很简单:“每一餐每一顿饭,都希望你们吃好吃饱。”朴实的愿望蕴含着无限的温暖。为了这次访谈,阿姨特意找来陶罐插上鲜花,那束生机勃勃的花束,映衬着她忙碌而充满热爱的生活。

农耕小子们能吃上可口的饭菜,睡上结实的床铺,尝到新鲜的瓜果,都离不开她视为“至关重要责任”的后勤保障。这些看似琐碎的日常,实则支撑着农耕馆的生命力。她坦言:“吃住行这些都是需要人来打理的。”为此,她暂时放下外面面馆的工作回来帮忙,因为“家里人手都比较单薄”。在她看来,这并非是“贡献”或“奉献”,而是作为家庭一员“应该做的事情”。她被家人对农耕馆那份近乎执拗的坚守打动,特别是看着年迈的母亲仍在辛苦操劳,这份心疼让她觉得回来分担义不容辞。

在她朴实无华的话语中,我们看到了对家人深沉的爱,对劳动的敬意,以及对农耕馆未来如“花园般美丽”的期盼。那句“做起来心情会更愉悦”,点亮了她付出的内在光芒——她的劳动是她在日常中主动寻找自我价值,实现内心丰盈的真实写照。

03心意流转:送花与走进厨房的回应

访谈后,我们想送给她们一份生机勃勃的礼物!次日清晨,我们到蔡家集市精挑细选了三盆花送给她们,希望为辛劳中的她们带去一份扎根于日常的力量与慰藉。当晚我们提议让后续实践的农耕小子们走进厨房“打下手”。提议一出,立刻得到了农耕小子们的响应!从那晚开始,厨房里便多了两个小小的、热忱的身影……这不仅是分担,更是一种融入‘家’的仪式,让劳动与情谊在锅碗瓢盆间真正流动起来。

04扎根于此:劳动中的情谊与未来花园

厨房帮厨的片刻、餐桌共享的饭菜、送给阿姨的花草……这些平常互动,如同无形丝线,将我们与农耕馆、与馆里坚韧温暖的人们、特别是刘宏阿姨代表的“她力量”,紧紧编织。在农耕馆的日子超越了社会实践,让我们在真实的汗水与烟火中,读懂土地的温度、生活的本真,更在重建“附近”的土壤里,建立起人与人之间纯粹情谊的深刻链接。

正如刘宏阿姨朴实话语所点亮的:农耕馆最珍贵的,是让年轻一代用双手亲身体验劳动沉甸甸的价值与尊严。而刘宏阿姨心中那个“花园般美丽”的农耕馆未来图景,不仅承载着她对家园的深情期盼,也映照着我们对一个更具温度与联结的“附近”的共同向往:让每一个曾在此停留的“农耕小子”,无论何时归来,都能在这个用“家文化”滋养的共同空间里,触摸到那份愈发蓬勃的生机与温暖。

这份在共同劳作与相互守望中生长出的理解与共鸣,是对刘宏阿姨“烟火力量”最深的看见,也是农耕馆“附近消失”的有力回应。它将成为彼此生命印记中独特而持久的力量,指引我们继续在这片土地上,书写更多关于爱、关于奉献、关于生命美好的故事。

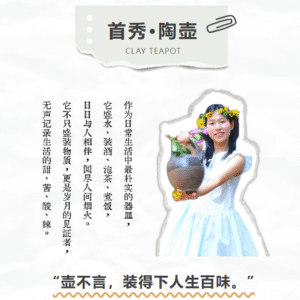

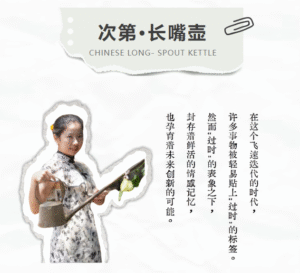

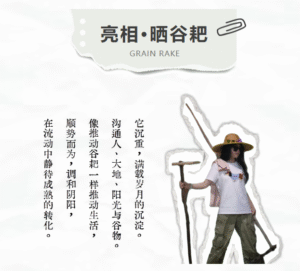

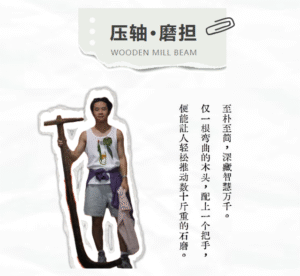

第2站 农具走秀组——土韵生华,“器“承新章

我与农耕馆”共创活动刚启动,“原始部落”小分队头脑风暴了好几轮,如何在众多形式中,既能深挖农耕馆底蕴,又能玩出小组个性?一则出圈视频吸引了我们——贵州乡村的农具“田野 T 台秀”!对啊,农具本身不就是最好的主角吗? 它们独特的造型、精巧的功能、时光打磨的痕迹…都自带故事、充满张力。沉睡的农具“动”起来,这个大胆的设想在与刚哥沟通时一拍即合。于是一场 “农具高定秀” 就此拉开序幕!

当这些沾着泥土的器物出现在 T 台,没有华丽的改造,只有真实的模样。让大家明白了其意义不仅在于“我与农耕馆”活动的呈现,更在于它为我们提供了文化传承的新思路:在尊重历史本真的前提下,通过富有创意的现代表达,古老的器物可以跨越时空,与当代青年产生深刻共鸣,在新时代持续绽放生机。原来,泥土的纹理,也能走出风华。这风华,源于器物本身的光华,源于解读的真诚,更源于那份跨越数年的、无声却有力的连接。

第3站农耕馆歌曲组——曲载乡愁穿云岭,歌凝农耕印岁痕

院落老墙 迎接新奇的目光

农耕馆里 农具静静换新装

老人当年 一砖一瓦垒成墙

如今有人 继续默默守时光

……

风车吹呀吹 吹出大米糠

石磨转呀转 转出玉米香

永远回得去的 巴渝故乡

旧物不老 农具低语岁月长

乡土常新 永远是巴渝故乡

(歌词节选)

第三小组为农耕馆创作了《我们与农耕馆之歌》并投入传唱,传递出浓厚的农耕情怀。

最初,为了找到能深度呈现我们与农耕馆联结的方式,小组展开了很多热烈的探讨,如何才能找到切入点呢?不如借助ai获取灵感吧!于是我们尝试与ai共创,可是在利用刘爷爷生前的部分影像资料借助ai制作了三十秒的视频后,结果却不尽人意;“欸?!我们馆有馆歌吗?”于是创作一首专属歌曲的想法浮现出来,大家又翻阅了不少资料,看到多地乡村通过创作村歌凝聚起村民的文化认同,而农耕馆还没有一首自己的歌,所以我们决定为农耕馆写一首歌,来加深我们与农耕馆的链接。但是由于我们是音乐方面的门外汉,并且想到农耕馆不仅是我们小组的精神载体更是我们所有农耕小子的“家”,最终我们选择向所有同学发起共创,借助AI谱曲,由我们作词。

在打磨歌词时,大家逐字推敲,既要保证韵律的和谐,又要传递出我们对农耕馆的深深眷恋与美好祝福。在选择风格过程中也有很多小伙伴提出他们的建议,最终我们选定了轻快悠扬且节奏感强的主格调。我们希望大家能从歌词中感受到农耕馆成为一个“有温度的容器”—— 里面装着农具与岁月,装着故乡与思念,更装着一代人对文化传承的责任与担当。风车吹啊吹啊,吹起了心底的涟漪,也让人懂得,所谓故乡,或许就是这样一个 “永远回得去” 的精神原乡。

曼佤寨篝火晚会农耕小子们现场演唱《我们与农耕馆之歌》,。熟悉的旋律与质朴的歌词引发当地村民喜爱与共鸣,让不同地域的乡土记忆在音乐中交汇,进一步拓展了农耕文化的传播边界。

尾声:“在文明的触摸中,播种永恒的春天”

当刘宏阿姨的烟火日常被镜头温柔定格,当千年农具的木质纹理在 T 台上折射出古老智慧,当《我们与农耕馆之歌》的旋律在曼佤老寨的星空下回荡,我们忽然明白,这场“我与农耕馆”的对话,早已超越了社会实践的边界。

农耕馆里的每一寸土地都在低语:真正的传承,从不是将历史供奉于神坛,而是让古老的智慧在当代生活中重新呼吸,在“守正”与“创新”的平衡中,找到属于这个时代的表达。那些被我们重新诠释的农具、传唱的乡音、记录的镜头,正以最鲜活的方式证明:只要愿意俯身倾听泥土的脉搏,我们的农耕文明就永远不会成为博物馆里的标本,因为每个人都可以找到与这方土地最真实生动的“链接”,它就会永远“鲜活”,而文化的种子,就会永远绽放在生机盎然的春天。

最后更新时间:2025/9/1

作者:易典梓 吴艺博 张子涵 赵汝琪 姚慧敏 张学琴 李劲佚 陶静阳

摄影:农耕文化教育创新社

审核:李雪垠

编辑:赵汝琪、姚堰缤

发表回复