2025年1月7日14:30,教育学部副教授刘争先老师与本期寒假社会实践团的成员们相聚在田家炳教育书院504教室,共同开启农耕文化教育创新社社会实践第二期的读书会活动。

未见世界时,书籍是世界的外延,见过世界后,书籍是世界的注脚。每一次开展读书会,都是一种缘分——第一份缘,是人与人之间的缘分,我们与志同道合的师友们一起,保持对乡村的思考,持续对教育的追问;第二份缘,是书与书之间的缘分,当不同时空的著作与文献交织呈现,我们得以在字里行间聆听古今智慧的回响,探寻知识的深度与广度;第三份缘,是人与书之间的缘分,在书籍的陪伴下,我们得以在静谧的时光中沉淀心灵,将理想与现实达成链接,每一页纸张都成为我们成长与思考的见证。

那么,现在,就让我们跟随农耕小子的步伐,走进这场躬耕乡野,反省自身的读书会吧~

第一部分 读书会主题解析

本次读书会由2021级教育学专业余佳琪同学主持,以“乡村与青年”为主题,分为两个深刻而富有启发性的篇章,旨在探索乡村青年的成长轨迹以及他们与乡土之间的深厚联系。

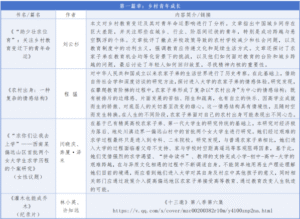

第一篇章:乡村青年成长

我们通过阅读一系列精选的论文,深入了解乡村儿童和青年的生存境况。这些论文不仅揭示了乡村青年面临的挑战和机遇,还展现了他们在教育、社会参与等方面的现实状况。通过这一篇章,我们将共同探讨乡村青年如何在资源有限的环境中寻找成长的空间,以及他们如何克服困难,实现自我发展。

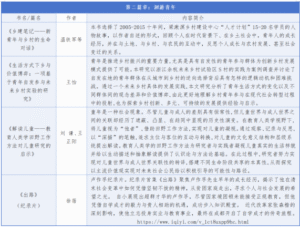

第二篇章:洄游青年

在这一篇章中,我们将聚焦于“洄游青年”——那些选择回归乡土,投身乡村建设的青年人。通过阅读他们的故事和实践案例,我们将探讨青年回归乡村的意义,以及他们如何通过创新和实践,为乡村带来新的活力和变革。我们将一起思考,作为新青年,我们如何与乡村建立更深层次的联系,以及如何通过反身性思考,促进个人与乡村的共同发展。

第二部分 小组主题式领读

![]()

第一小组围绕“乡村教育中地方性知识与普适性知识的关系”展开探讨,重点关注城乡教育知识体系的时空差异、乡村教育时空意识变革对知识传承的影响,以及乡土知识与普适性知识在乡村教育中的融合。从高水红教授的研究出发,着重对《乡村学校教育变迁与时空意识的变革》《学生符号世界的城乡区隔—时空的视角》两篇文章进行分析,从时空视角对比城乡学生符号世界与学校教育变革,指出乡村学生基于乡土循环时间观和情境化空间意识,符号表达更感性、具体,而城市学生则受都市时间和抽象空间影响,表达更理性、抽象。乡村学校教育从传统向现代转型中,时空意识从“生物-情境化”转向“钟表-抽象化”,虽契合现代性,但引发学生认知冲突,凸显乡村教育整合不同知识体系的困境。除此之外,谢计等文献《寓于教科书的乡土地方性知识教学——基于知识社会学视角的观照》聚焦教科书中的乡土知识,指出其虽具文化价值,但在普适性知识主导的体系中呈现零散、矛盾状态,反映出乡村教育知识体系构建问题。支教实践中需以素养为导向,依托单元设计和真实情境,整合乡土与普适知识,化解矛盾、促进协同,提升乡村学生素养,推动乡村教育融入现代教育体系并传承乡土文化。

第二小组以“飘摇还是扎根—社会青年流动”为分享主题,共包括三个部分:第一部分指出乡村教育面临诸多挑战,如撤点并校导致“上学远”、交通成本高、安全隐患增加;教育资源集中使教学质量下降、教师流失、课程设置不合理,加剧“上学难”困境;教育费用增加使“上学贵”问题凸显,限制乡村孩子教育机会。同时教育的“加热”机制激励农家子弟奋斗,但“冷却”机制因资源有限和社会竞争,使他们在就业时面临困境,难以实现社会流动。第二部分介绍了一些青年面对城市生活的压力,选择回到乡村发展,如西南大学校友王茜老师通过参与梁漱溟乡村人才培养计划,探索与乡村共生存、共发展的新生活方式。第三部分从毛坦厂的中学案例出发,通过对于毛坦厂的对与错的探讨,以小见大指出当前教育与社会流动的局限——教育存在的功利化和竞争压力、社会结构的制约和不平等。通过自我询问:未来教育的道路应该怎么走?提出了不能让乡村的孩子只能靠读书的观点。

本小组以论文《“求你们让我去上学”——西南某偏远地区首批两个女大学生求学历程的个案研究》中卓玛和卓嘎的故事为发散点来探讨教育的意义与边界。在中国教育一直被视为打破阶层壁垒、改变人生轨迹的重要手段,对乡村青年更是如此。但是当他们通过教育走出大山,是真的走出了吗还是只是扩大了圈住自己的圈。而后我们小组三人从哲学、新传、音乐三个专业性视角出发进一步探讨教育的意义,或是认为音乐在城乡教育中有着更为明显的差异;或是基于近年影视中的女性视角,揭示女性在教育中面临的困境;或是认为教育其本质在于唤醒纯粹的自己,建立起自己的主体性,在一次次自我审视中实现自我完善。教育是多元的,当我们站在不同的角度去思考它,才能不断地丰富其内涵。

第四小组从“洄游青年”出发探讨《斜杠村民&未来乡村》。通过对王怡老师的论文《生活方式下乡与价值博奕:一场基于青年自发参与未来乡村实验的研究》进行简读,深入了解以生活方式下乡的内涵与形式,随后抛出问题“如果乡村和城市拥有同样的基础设施,你会选择在城市还是乡村生活?”,继而对成都铁牛村、云南河边村、屏南龙潭片区这三个乡村振兴实践案例进行深入剖析与探讨,试看青年生活方式有哪些新可能?青年新村民如何为乡村注入活力?同时去窥见青年新村民的生活方式下乡为乡村面貌带来的改变。我们也在不断思考着我们当下所谈论的“乡村”到底是什么?乡村的面貌是多样的,乡村的叙事也应是多元的。在内卷无出路的时代,当青年面对乡村困境的时候,首先要解决的是自己的具体的困境。“我想要在一个地方扎根、建立我自己的生活秩序。”“世界并不需要我来改变,需要改变的是我自己。”生活方式下乡这一逆动,预示着城市文明濒临危机和社会大结构难以迅速改变的条件下,青年个体选择突破结构性束缚的可能。乡村建设的最终目的是为了人的美好生活,而生活方式下乡或许是逆向推动乡村建设的路径。参与生活本身也是一种乡村建设的力量,这带给青年可能,也带给乡村可能。

第三部分 读书会小结

精彩的主题分享告一段落,本期读书会也渐渐接近尾声。刘争先老师对本次读书会也从多元视角分享了自己的感悟与思考。

聚焦于乡村教育与社会发展的互动关系,刘争先老师探讨了乡村教育在社会生产力提升和工业化进程中的角色。随着城市化的进程,乡村生活方式逐渐被城市生活方式所取代,但乡村教育仍需在现代化转型中保留地方性知识的传承。与此同时,刘老师提出“文化不等于文明”,文化要表达什么是我们的,而文明引导我们思考什么是好的。对于乡土文化以及乡土地方性知识的传承,我们要有所辨别与筛选。“乡村教育不仅是技术上的转型,更是文化和社会结构的变革”,基于第一组同学的分享,刘老师做出了基于自身生长历程的回应,随着社会生产力的提升,乡村教育需要在现代化转型中找到地方性知识与普适性知识的平衡。乡村教育的未来,既在于保留乡土文化的独特性,也在于帮助学生适应更广阔的社会环境。

此外,刘老师还深入探讨了教育的多元功能与目标,“教育的目的是什么?什么样的教育才能帮助底层群体获得成功?”刘老师提出,教育需要反思其目标,思考毛坦厂中学的利与弊、思考社会结构的制约与不平等、思考生活方式下乡的改变与同化。回扣第二小组引发的话题“乡村孩子的出路不仅只有读书”,或许,教育应为乡村孩子提供更多的机会和资源,帮助他们突破家庭和社会的限制,实现个人发展与社会公平。

最后,刘老师带领同学们思考教育与社会环境的互动关系,指出社会生产力的提升对教育的影响。“社会生产力的提升为教育带来了新的机遇,也带来了新的挑战”。正是由于生产力的提升,使得劳动剩余极大提高,让个人可以不再依赖他人、集体,独立生存,进而摆脱乡村资源限制而将“生活方式下乡”,为自己而活。教育需要与社会环境互动,既要适应社会变化,也要推动社会进步。同时,哲学、音乐等学科在教育中的重要性也被提及,它们不仅是教育的工具,更是帮助学生形成积极价值观和社会行为的重要手段。乡村教育应结合地方特色资源,设计适合本地的教育模式,实现可持续发展。

第四部分 读书会议题的再思考

休息片刻,成员们依然在思想的原野里驰骋,晚上21:30我们再次开启讨论会,读书会所引发的议题仍然值得我们问答与回应……

(以下为摘录成员们的反思原文)

主题一:乡村教育与美育的实践与反思

“美育学堂就像一场梦一样……美育真的能够给他们带来什么?”“通过这种美育的课程,可以让孩子们提高对自己文化的深刻自信……有勇气去面对各种各样的文化。”

主题二:乡村教育的困境与未来方向

“我们可能少一些反思,更多地去推动乡村的发展……尽绵薄之力,把乡村改建设成为一个比较好的地方。”“家乡还是一定要热爱的……建设家乡各尽其能。”

“教育的意义是生物人——社会人之后加一个——道德人。”

主题三:地方性知识与文化传承

“乡村的东西,它有好的也有坏的……需要我们去甄别,然后有选择地去发扬和传承。”“文化不等于文明……有些东西并不值得我们刻意去传承。”“地方性教育首先是让我们对自己的家乡和来处有基本的认识……教育应当提供这种理解的空间和过程。”

主题四:乡村教育的多元视角认知

“教育没有什么切实的目的……它可以改变你和更新你有的观念。”“乡村是有好的方面的,我们微小的个体可以推动这个好的方面。”“我们依然需要以一个开放的、充满希冀的心态拥抱现实,展望未来。”

主题五:乡村教育中的性别与社会议题

“农村孩子不是只有读书这条出路……他们可以尝试多种方向。”“当大家对九位女性都担任大法官不感到惊讶的时候,才是真正的男女平等。”

主题六:乡村教育的实践反思与行动

“我们要去打破这种对乡村考上来的学生的刻板印象……从自己做起。”“感觉自己还是太浮躁了……以后还是要多多看书,关注更多社会焦点。”“教育的应然问题就是要讨论教育本身的目的是什么……我们要在这两种状态之间找到平衡。”

在文化传承的议题上,成员们清晰地意识到乡村文化中既有值得珍视与传承的精华部分,也有需要甄别与筛选的糟粕。文化与文明并非等同,教育应承担起引导学生理解家乡文化、形成理性认同的职责,而非盲目地全盘继承。通过对地方性知识的理性审视,教育可以为乡村孩子提供一个理解自身来处的空间,让他们在多元文化交织的现代社会中,既能坚守自己的文化根基,又能以开放包容的心态接纳外来文化。

针对乡村教育的困境与未来方向,成员们主张从单纯的反思转向积极的行动,强调应以实际行动推动乡村教育的多元化发展。教育的意义不应局限于知识的传授,更应关注学生从“生物人”向“社会人”乃至“道德人”的转变,培养具有社会责任感与道德判断力的个体。

在多元视角的探讨中,成员们指出教育本身并无绝对的目的,其核心在于通过观念的更新与思维的拓展,改变个体的认知与行为模式。乡村教育需要立足于自身的文化与资源优势,探索适合乡村孩子的教育模式,同时保持对教育本质的深刻思考。

在性别与社会议题的讨论中,成员们呼吁打破乡村教育中单一的路径依赖,为乡村孩子提供多元发展的机会。性别平等的实现不应仅仅停留在表面的数字平等,而应深入到社会观念与教育实践的每一个环节。

在实践反思与行动的议题上,成员们反思了乡村教育实践中存在的刻板印象与浮躁心态,强调教育工作者需要从自身做起,打破对乡村学生的刻板认知,关注教育的本质与目的。同时,呼吁通过持续学习与对社会焦点的深度关注,提升自身的教育实践能力,以更加理性和专业的态度投身乡村教育事业

[结语]

在深夜中,我们与文字、与具身的经验形成羁绊;在畅谈中,我们与彼此、与乡村的场景聚合情谊。

我们从美育的探索中,触摸乡村孩子的文化自信;从地方性知识的筛选里,思考文化的传承与未来;在对教育本质的追问中,探寻乡村发展的多元路径。

每一次讨论,都是对现实的深刻洞察;每一次分享,都是对未来的热切展望。我们用思考为乡村教育勾勒轮廓,用行动为乡村孩子的成长铺就道路。

在这条充满挑战与希望的道路上,我们携手前行,用教育的力量,点亮乡村的每一个角落。

最后更新时间:2025/8/27

作者:余佳琪

编辑:赵汝琪

发表回复