“农耕文化书写的不是王宫贵族的历史,而是广大人民群众的生活史与生命史。”自2021年寒假起,巴渝农耕文化陈列馆教育口述史项目在一群满怀热忱的“农耕小子们”的推动下应运而生,成为大学生乡村美育可持续发展项目的创新实践。历经四载寒来暑往,已积累起二十余万言的珍贵原始资料,等待着进一步的挖掘与雕琢。

2025年1月4日至6日,寒假的钟声刚刚敲响,这群农耕小子再次集结,投身于巴渝农耕文化陈列馆教育口述史的深度耕耘之中。此次,项目迎来了一位特殊的助力者——2024级中国农业大学硕士研究生杨婧学姐。她曾以2020级西南大学教育技术学本科生的身份扎根于此项目,在硕士阶段的学术探索中,对口述史书写艺术有了更为深邃的洞察与思考。如今,她带着热忱与思念回归社团,为这一持续推进的文化工程注入新的活力与灵感。

在杨婧同学的引领下,农耕小子们对农耕文化教育口述史的基本框架与核心要义进行全面而深入的回溯与反思,针对已有的访谈一手资料展开深入的探讨,并决定调整原本的写作框架,将本次社会实践中的口述史工作清晰地选出建馆史、草把龙复活史以及农耕馆的变迁与传承困境三个主要部分展开工作。

建馆史·探寻重重艰辛历程

刘映升爷爷一家的故事如同一部跌宕起伏的传奇。养蛋鸡失败、合资买车意外负债、万猪厂变成烂尾楼……这一系列的挫折并没有击垮这位“不安分”的乡村教师,刘爷爷在偶然和必然的交错中建立了重庆巴渝农耕文化陈列馆。

建馆史小组的四名成员在仔细阅读所有一手资料后, 挑选出与建馆史相关的口述史料,展开了热烈的讨论。经过思想的碰撞,梳理出建馆史板块的三个章节,并巧妙地拟定了小标题。在讨论过程中,小组成员敏锐地察觉到许多细节问题,及时对刘刚馆长进行了补充访谈。寒假期间,建馆史小组将依据已搭建好的框架,正式着手撰写建馆史这一部分内容。

吴艺博感悟

这次梳理农耕馆建馆史的过程中,我们重新阅读了刚哥、朱老师、吴老师访谈转录等材料。有初次了解这些往事时感慨的延续,也有口述史撰写视角下新的思考和想法。

第一,刘爷爷自身历尽挫折回归“天命”厚重的生命历程,朴素真挚的农耕情怀和他传承中华文化的自觉性、使命感,无论重读多少遍都会让我们的心肃重起来,所以口述史讲好刘爷爷真实的生命故事本身就足够动人。“我以其微薄的财力和心力,创办巴渝农耕文化陈列馆,收集整理农耕文物,再现巴渝农耕社会,并免费向公众开放,旨在让子孙记住我们的根,守住我们中华民族的自信。”“我的上1000首乡土诗歌,试图将没有生命的文物变成有生命的历史。我高兴生逢其时,党和国家把文化建设立为强国之本。” “我的镇馆之宝就是干谷草。”有时候会觉得羡慕,他们那代人对天地浑然的笃信,人是在天地间讨生活的云云住客,种下稻谷,收获粮食,那是我已失落的东西。而刘爷爷指引着我们寻根,照见我们基因中流淌的农耕精神,找寻每个人都需要的文化记忆,我们和这个时代需要口述史,记录下即将逝去的音言。

第二,看到许许多多“我们”,看到一群人代代传承为一件好事而努力,以及对我们已完成的事情的价值确认。回顾涉及建馆史的材料时,看到很多或熟悉或陌生名字出现在整理人一栏,有一瞬间的触动,自己和他人的生命因为口述史链接在了一起。小小的我正走在他们走过的路上,不自觉地融汇进这份历时久、看起来很宏大而有意义的事业的传承,感觉很奇妙。他们的工作成果已经为今天我们提供帮助、产生意义了,那我们和我们未来将完成的口述史又会被怎样记住呢?突然有一种感性的冲动,多了一点对完成口述史的期待。

第三,在梳理刘爷爷建馆历程时,除了情绪情感上的触动和共鸣,从史料研究的角度也体会到撰写口述史的不易,确认事件细节的过程需严谨细致,过程中要反复挖掘史料互证、找当事人确认等等,但依然会因为各种主客观因素影响其真实准确性,也激发了我后续持续思考探索口述史研究方式方法及意义价值所在的热情……

复活史·完善传承资料拼图

“蔡家草把龙”作为重庆巴渝农耕文化陈列馆的镇馆之宝,是本次撰写的关键篇章之一。然而存在资料不够详实完备的问题,尤其是关于”蔡家草把龙”传承的重要基地——北碚区状元小学的资料存在欠缺,过往资料亟待更新。

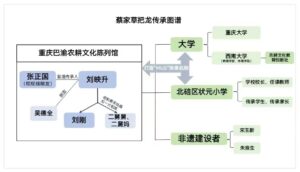

因此,在初步梳理已有的关于”蔡家草把龙”的口述史资料,整理出草把龙传承的两条清晰线索并对已有的资料进行主题式整理后,草把龙小组开展了多个人的访谈工作。

访谈对象包括北碚区状元小学负责草把龙传承项目的校长、任课教师们,对重庆巴渝农耕文化陈列馆馆长刘刚、西南大学体育学院张国栋教授、农耕文化教育创新社负责草把龙工作坊的学长学姐也进行了二次访谈,最终汇集成较为完整的传承线索,为后续”蔡家草把龙复活记”的口述史撰写勾勒出基本框架,进而形成”蔡家草把龙传承图谱(初版本)”。

余佳琪感悟

再次阅读《蔡家草把龙复活记》,再次走进刘爷爷一家人对草把龙接力传承的生动故事,再次具身感受社会各界草把龙的多元传承,我们愈发深刻地领悟到孙庆忠教授所言“没有爱恋,所有的文字都不足以感动人心”的真谛。刘爷爷一家数代人的坚守,源于对传统文化深沉的爱恋,从刘爷爷年轻时的初次接触,到如今毫无保留地传授子孙,这份爱恋如坚韧纽带,让家族传承代代延续。

北碚区状元小学师生们怀揣敬仰与热爱,将草把龙引入校园,从课堂学习到课余研究,为传承培育沃土,让技艺在孩子心中绽放。西南大学体育学院张国栋教授将爱恋转化为学术动力,深入乡村走访,为传承提供理论支撑,让草把龙作为文化符号被更多人珍视。

农耕文化教育创新社的同学们普及农耕知识,分享传承故事,我们的爱恋如点点星光汇聚成河,照亮传承道路。这份爱恋让书中文字充满温度与力量,跨越时空连接过去与现在,从家族坚守到校园创新,再到学术与公益助力,每一个环节都闪耀着爱恋光芒,让草把龙在现代社会中得以复活,继续传承,感动着每一个为之努力和阅读到这段故事的人。

青年的传承·深耕农耕文化传承中的困境与坚守

回溯2024年寒假,一场围绕”农耕文化”和”传承”两个核心议题,展开的口述史工作坊如期而至。在听完馆长刚哥分享的故事后,这群对一切都饱含着充沛兴趣的农耕小子围绕着吸引他们的板块向刚哥发起了更为细致的追问。这些追问促使刚哥一次又一次地带着”父亲””儿子””预备馆长””馆长”等不同身份在不同年代的回忆里穿梭,并由此延伸出了基于不同角色的彼此纠葛的支线故事。

伴随着这些支线故事的浮现,这群成长于不同的地域、不同的家庭的农耕小子,还结合他们生活中的真实观察,立场鲜明地表达了其对刚哥分享的故事中的不同角色的态度,并对这些角色的行动背后的原因作出了个性化的阐释,从而赋予了这些支线故事更浓烈的情感色彩,并与刚哥共同将农耕馆史建构为了更丰盈、更千人千面的新故事版本。这群被农耕馆中的故事触动的农耕小子也在不知不觉中找到了农耕馆与其真正生活的关联——他们回望自己的家庭史,审视自己的成长经验,从自己的成长中找寻能促使他们坚守的力量,并不断更新着他们对”什么是传承”和”究竟传承什么”的理解。

在此后的一年内,这群农耕小子也始终在带着这份朦胧的体悟,不断地思索、不断地行动。而越来越多的青年也带着他们对”农耕文化”和”传承”行动在农耕社相遇。时隔一年的2025年寒假,在思与行中不断尝试的农耕小子们再次重温了自己在工作坊中的分享,并被要求以”年”为跨度审视自己在理解”农耕文化”和”传承”这两个议题上的变与不变,并进一步向内深挖其选择变与不变的底层价值。此外,这一组的农耕小子们还前往农耕馆对刚哥进行了补充访谈,以期采集到其中蕴藏着民间智慧的本土话语。在回忆起自己婆婆的形象时,一句”留得青山在”屡屡被刚哥提及——在所有”灾难性”的崩塌前,永远有婆婆坚韧的一句”留得青山在”支撑他们向前。于是,农耕小子们敏锐地捕捉到了”留得青山在”这一本土话语,并围绕这一本土话语展开了更聚焦的访谈——每个人会在何时提及,会以何种方式提及,又会把这句它讲给谁听,”青山”于每个人而言究竟又指代着什么……

刚哥说”青山就是人嘛”,但”青山”仅仅是人吗,还有哪些本土话语中隐匿着支撑他们步履不听的内生力量,这些都将在后续的编码过程中被揭晓。

凡佳颖感悟

审视的意义不仅在于澄清这些农耕小子坚守的独特“本质”,更在于从不同层面找到影响其选择的核心因素,从而归纳出影响青年在传承中的价值选择的多维“环境网”。除了完成对自己的追问,这群农耕小子也在对彼此的追问中不断成长——通过对其伙伴的分享的交互阅读与批注,他们彼此获得理解,获得见证,获得对自己价值寻求的强化,获得对农耕社的作为集体的价值寻求的认同,也获得了继续坚守“传承作为一份事业”的力量。

“我们不是要重返过去,而是要在历史与现实的碰撞中找到自身存在的真实感。”巴渝农耕文化陈列馆教育口述史的发掘与撰写是农耕小子们对农耕文化教育价值的再一次称量,是重建我们与巴渝农耕文化陈列馆、与乡土社会情感联系的重要手段。我们将继续深耕,持续推进,把巴渝农耕文化讲给世界听。

最后更新时间:2025/8/28

作者:杨婧 吴艺博 余佳琪 凡佳颖 陶静阳

编辑:赵汝琪

发表回复